記事まとめ

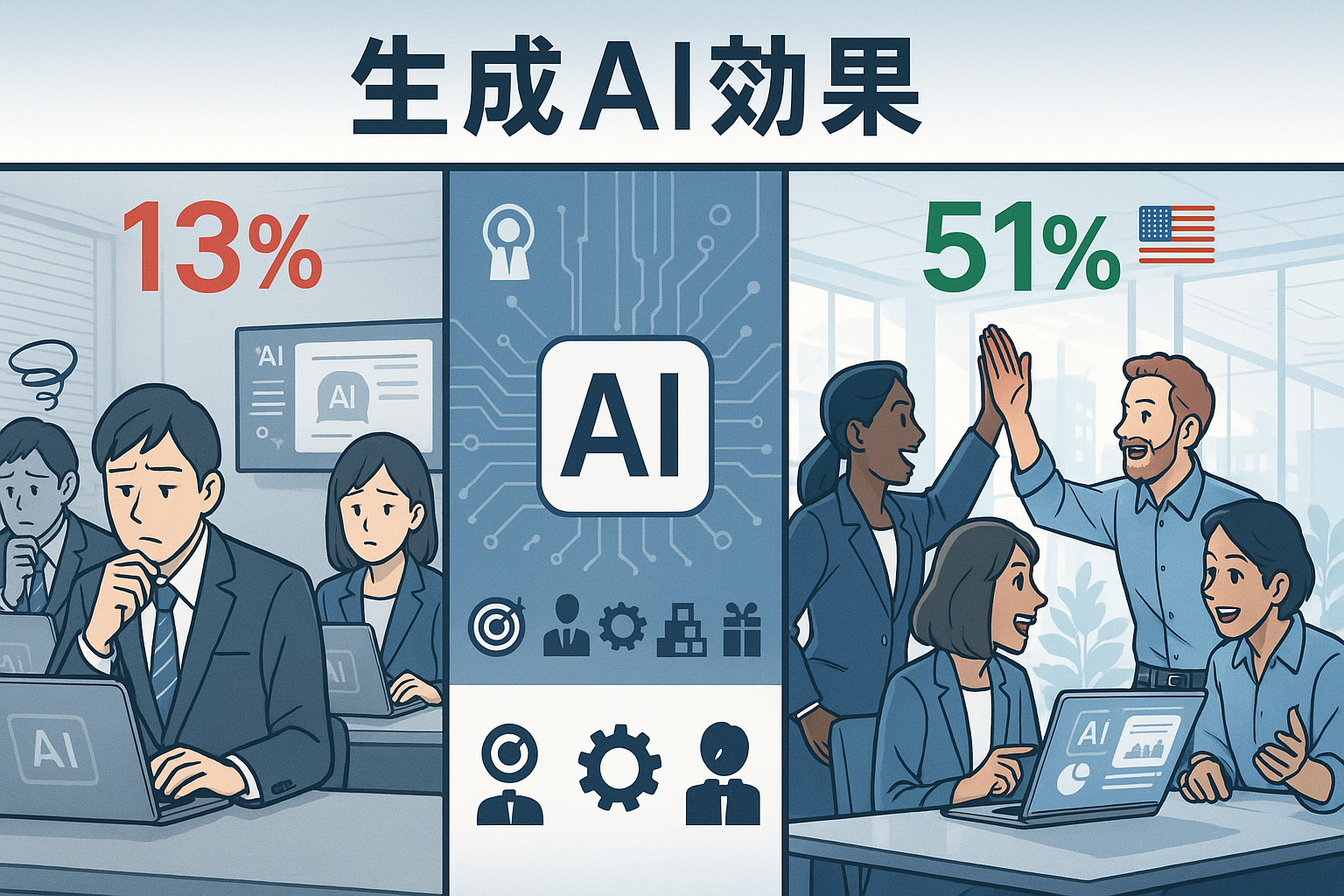

- 日本企業の生成AI効果創出は5カ国中最下位 – PwCの調査により、「期待を上回る効果」を得た企業の割合が米国51%、英国50%に対し日本はわずか13%という衝撃的な結果が明らかになった

- 推進度は平均的だが成果が出ない構造 – 日本企業の56%が生成AIを「活用中」と5カ国中3位の水準にあるものの、3分の1以上が期待未満の結果しか得られていない現状である

- 効果創出企業に共通する5つの要因が判明 – 目的意識、推進体制、業務プロセス、活用の土台、還元施策という5つの要因が成功企業に共通しており、日本企業にはこれらが不足している

対談:なぜ日本企業は生成AIで成果を出せないのか

松永尚人:今回の記事は、PwCが実施した5カ国の生成AI活用実態調査について解説していきます。日本企業の生成AI効果創出力が5カ国中最下位という衝撃的な結果が出ていまして、期待を上回る効果を得た企業の割合が米国51%、英国50%に対し、日本はわずか13%だったんです。

助飛羅知是:なるほど!つまり生成AIの戦闘力が、アメリカは51万、イギリスは50万なのに、日本は13万しかないってことですね!これはまるでMagic: The Gatheringで、相手がウルザトロンでターン3にカーンを出してくるのに、こっちは土地事故で何もできないような状況です。

松永尚人:例えがマニアックすぎて全然わかりません! 話を戻すと、これは企業が生成AI導入で「期待を上回る効果」を実感できたかどうかの割合の話です。日本企業は導入はしているものの、実際の成果に繋がっていないという問題なんです。

助飛羅知是:ああ、そういうことですか!つまり日本企業は生成AIを導入したけど、ラーメン二郎で言うところの「ニンニク入れますか?」と聞かれて「ちょっとだけ」って答えちゃったようなものですね。本当は「ニンニクマシマシ、アブラカラメ」くらい攻めないと効果が出ないのに、遠慮しちゃってる。

松永尚人:二郎の例えはともかく、確かに日本企業の取り組みが中途半端という指摘は的を射ています。調査では推進度では日本は56%が「活用中」と5カ国中3位の平均的水準にあるものの、肝心の成果では最下位という結果が出ています。つまり「取り組んではいるが、成果が出ない」状況なんです。そんな中、記事ではAI推進の成功企業には共通する5つの要因があると述べています。

対談:AI成功企業が実践する5つのポイント

助飛羅知是:5つの要因! 5つといえば、私の好きなラーメン二郎の基本トッピングも5つです。ヤサイ、ニンニク、アブラ、カラメ、そして…えーと、もう一つは何でしたっけ?

松永尚人:二郎の基本トッピングは4つですし、それは全然関係ありません! 記事に書かれている5つの要因は、1.目的意識、2.推進体制、3.業務プロセス、4.活用の土台、5.還元施策です。まず『1.目的意識』ですが、生成AIを単なる効率化ツールではなく、業界構造を根本から変革するチャンスと捉えることが重要だとされています。

助飛羅知是:業界構造の根本的変革!これはまさに、ラーメン二郎が「ラーメンという概念」を変革したようなものですね。二郎は「これは麺料理ではない、二郎という食べ物だ」という新しいカテゴリーを作った。生成AIも同じで、単なるツールじゃなくて新しい何かを作るんですね!

松永尚人:その発想は…意外と本質を突いているかもしれません。実は調査結果を見ると面白いことが分かるんです。期待を上回る効果を得た日本企業では、なんと55%が「業界構造を変革したい」と考えていました。一方、期待外れだった企業では、たった15%しかそう思っていなかったんです。

松永尚人:つまり、「ラーメン屋を開きたい」じゃなくて「新しい食文化を作りたい」くらいの大きな視点を持っている企業の方が、生成AIで成功しているということなんですよ。

松永尚人:『2.推進体制』も重要でして、成功企業の多くは社長自らが陣頭指揮を執ったり、CAIO(最高AI責任者)という専門の役職を置いたりしています。経営トップが本気でコミットしているかどうかが、成否を分けているんです。

助飛羅知是:CAIO!Chief AI Officerですね。なるほど、AIの最高責任者を置くわけですか。私も会社でCRJO(Chief Ramen Jiro Officer)を自称して、「金曜日は全員で二郎に行く」という制度を提案したんですが、経営会議で瞬殺されました。

松永尚人:経営会議でそんな提案したら、そりゃ瞬殺されますよ!

助飛羅知是:でも日本企業で社長直轄が17%しかいないというのは衝撃的です!他国は34〜43%もあるんですよね?

松永尚人:そうなんです。この差は深刻ですね。日本企業の多くがAI導入をIT部門任せにしている一方で、成功している企業は経営トップが直接関与しているんです。

助飛羅知是:なるほど!これはMTGで言うと、重要なカードをサイドボードに入れっぱなしで、メインデッキに入れ忘れるようなものですね。私も大会で勝利のキーカードをサイドボードに置き忘れて、「なんで引けないんだ!」って8連敗したことがあります…ギャハ!

松永尚人:さらに『3.業務プロセス』の組み込みも重要で、任意利用ではなく、業務プロセスの一部として正式にAIを組み込むことが成功の要因とされています。日本は24%しかできていないのに対し、他国は33〜61%が実現しているんです。

助飛羅知是:つまり生成AIを「ラーメン二郎の無料トッピング」じゃなくて「ラーメンの一部」として考える必要があるということですね。野菜マシマシは単なるトッピングじゃない、それ自体が二郎の本体なんだという考え方です。

松永尚人:でも確かに、生成AIを付加的なものではなく、業務の中核として位置づける必要があるという点では合っています。『4.活用の土台』というのは、簡単に言えば「最新のAI技術についていけているか」と「きちんとリスク管理できているか」という2つの基盤のことです。

松永尚人:驚くことに、日本企業で「最新技術にちゃんとついていけてる」と答えたのはたった20%。アメリカやイギリスは55〜71%の企業がキャッチアップできているのに、日本は5社に1社しかついていけていないんです。つまり、多くの日本企業が「最新のAI技術はよく分からない」という状態で止まっているということです。これじゃあ、効果的な活用なんてできるはずがありませんよね。

対談:なぜ日本企業は”全マシ”できないのか? 構造的課題に迫る

助飛羅知是:20%しかキャッチアップできていない!これはMTGで新しいセットが出るたびに「今回のメタはよくわからないから前のデッキでいいや」って言って負け続ける私みたいなものですね。

松永尚人:例えの内容はよくわかりませんが、ニュアンスを聞く限り、確かに似ているかもしれません。変化への対応が遅れると、競争力を失うわけです。

松永尚人:最後に『5.還元施策』です。これは簡単に言うと、AIで効率化して浮いた時間やコストを、従業員に還元するということなんです。例えば、AIで作業時間が半分になったら、その分他のタスクを実施する時間や新しいスキルを学ぶ時間、あるいはプライベートを充実させる時間に充てたりできますよね。成功している企業の69%がこれをやっているのに対して、失敗している企業は28%しかやっていないんです。つまり、AIの恩恵を従業員に返している企業の方が、結果的に大きな成果を出しているということです。

助飛羅知是:従業員への還元!これこそが重要ですね。ラーメン二郎でも、美味しい二郎を作ってくれた店員さんに「ごちそうさまでした!」と大きな声で言うことで、お互いの満足度が上がります。AI活用で浮いた時間で社員全員でラーメン二郎を食べに行けば、従業員エンゲージメントも向上すること間違いなしです!これが真の還元施策ですね!ギャハ!

松永尚人:まだ「全員で二郎に行く」制度を諦めてないんですか!? でも確かに、AI導入による効率化で得られた余裕を、従業員の成長や働きがいの向上に投資することは大切ですね。

助飛羅知是:日本企業の問題は、記事にもあるように「合意形成重視」「失敗への過度な懸念」「低い目標設定」という構造的な障壁があることです。これはまさに、二郎で「全マシ」を頼むのを躊躇する心理と同じです。「そんなに頼んで食べきれなかったらどうしよう」「周りの目が気になる」「普通盛りで十分」…でも、全マシにチャレンジしないと、二郎の真の魅力は分からない!ギャハ!

松永尚人:なんでも二郎に例えるのはやめてください! ただ、確かに日本企業が小さな改善に留まってしまい、大胆な変革に踏み切れないという指摘は重要です。記事でも「AIの不確実性を許容できるかどうかが分水嶺」と指摘されていますね。確かに、100%の精度を求めすぎると、AIの可能性を活かしきれません。適切なガバナンスはありつつ、AIはあくまでたたき台の生成まで。最終的には人間がしっかりとチェックして考えてからアウトプットする。一例ですが、そうした仕組みが必要なのだと私は考えています。

助飛羅知是:なるほど! つまり生成AIは「二郎の仕込み」みたいなものですね。大量の野菜を準備したり、チャーシューを煮込んだりする下準備はAIがやって、最後に店主が「今日のヤサイの茹で加減」とか「微細な麺の茹で加減」とかを判断する。でも重要なのは、単なる効率化じゃなくて「二郎という唯一無二の体験」を作ること。これが業界構造の変革につながるんです!

松永尚人:まあ、その例えが適切かはともかく…でも確かに、AIと人間の協働によって新しい価値を生み出すという視点は大切ですね。弊社GitHouseでも、企業様のAI活用を包括的にサポートしています。単なるツール導入ではなく、業務プロセスの再設計から組織変革まで、トータルでご支援させていただいています。もしご興味がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!