記事まとめ

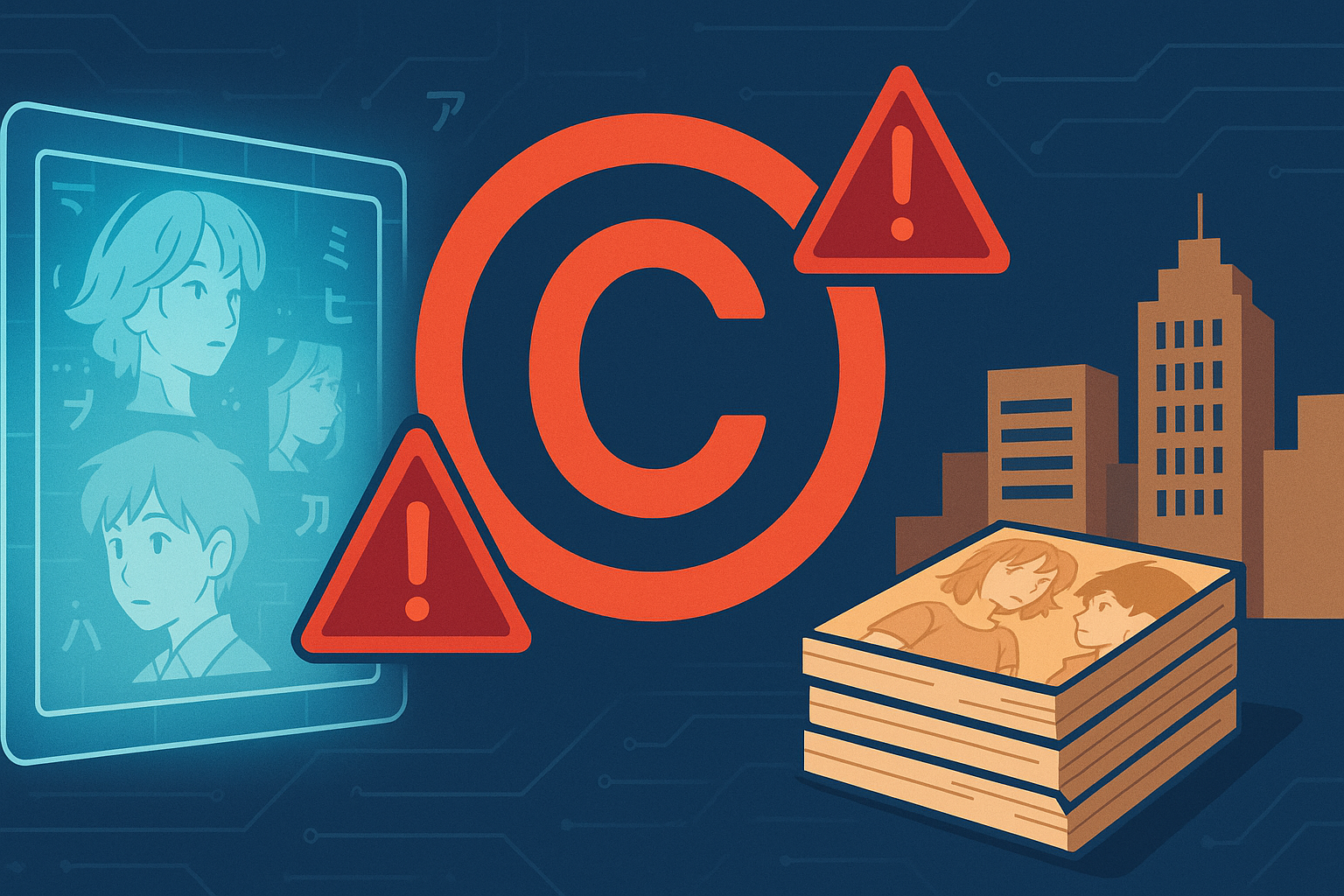

- 米国では生成AI企業に対する著作権侵害訴訟が30件以上進行中で、フェアユース(公正な利用)の判断が分かれている状況である

- 日本では読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞などの大手メディアが米パープレキシティ社を相手取って相次いで提訴し、記事の無断利用に対する法的対応を強化している

- AI学習における著作権問題は「希釈化論」と呼ばれる新しい論点も加わり、従来の著作権法の枠組みを超えた議論が展開されている

対談:米国のAI著作権訴訟は混戦状態

松永尚人:今回の記事では、生成AIを巡る著作権問題で米国と日本で訴訟が相次いでいることが報じられています。特に米国では30件以上の訴訟が進行中で、フェアユースの判断が裁判所によって分かれているという状況ですね。

松永尚人:今回の記事では、生成AIを巡る著作権問題で米国と日本で訴訟が相次いでいることが報じられています。特に米国では30件以上の訴訟が進行中で、フェアユースの判断が裁判所によって分かれているという状況ですね。

助飛羅知是:つまりAIが人間の作品をパクって勝手に学習しているから、みんな怒って裁判所に駆け込んでいるということですね。

助飛羅知是:つまりAIが人間の作品をパクって勝手に学習しているから、みんな怒って裁判所に駆け込んでいるということですね。

松永尚人:記事によると、米国の裁判所でも判断が分かれていて、フェアユースを認める判決と否定する判決が混在している状況です。

松永尚人:記事によると、米国の裁判所でも判断が分かれていて、フェアユースを認める判決と否定する判決が混在している状況です。

助飛羅知是:フェアユースって、要するにAIが「ちょっと拝借しました、てへぺろ」って言えば許されるシステムなんですか。

助飛羅知是:フェアユースって、要するにAIが「ちょっと拝借しました、てへぺろ」って言えば許されるシステムなんですか。

松永尚人:いえいえ、そんな単純な話ではありません。フェアユースは米国の著作権法における「公正な利用」の概念で、教育や批評、報道などの目的であれば著作権侵害にならないという制度です。しかしAIの大量学習については、商業目的での利用が前提となることが多いため、判断が困難になっているんです。

松永尚人:いえいえ、そんな単純な話ではありません。フェアユースは米国の著作権法における「公正な利用」の概念で、教育や批評、報道などの目的であれば著作権侵害にならないという制度です。しかしAIの大量学習については、商業目的での利用が前提となることが多いため、判断が困難になっているんです。

助飛羅知是:なるほど、つまりAIが二郎系ラーメンのレシピを学習して、新しいラーメンを作るのは良いけど、それを商売にしたらダメということですね。ギャハ!でも二郎のレシピって企業秘密だから、そもそも学習データにならないかもしれませんね。

助飛羅知是:なるほど、つまりAIが二郎系ラーメンのレシピを学習して、新しいラーメンを作るのは良いけど、それを商売にしたらダメということですね。ギャハ!でも二郎のレシピって企業秘密だから、そもそも学習データにならないかもしれませんね。

松永尚人:ラーメンの例えは…まあ、分からなくもないですが、記事で重要なのは「希釈化論」という新しい論点です。AIが作品を大量に学習することで、元の作品の市場価値が希薄化されるという考え方で、これまでの著作権法では想定されていなかった問題だと思います。

松永尚人:ラーメンの例えは…まあ、分からなくもないですが、記事で重要なのは「希釈化論」という新しい論点です。AIが作品を大量に学習することで、元の作品の市場価値が希薄化されるという考え方で、これまでの著作権法では想定されていなかった問題だと思います。

助飛羅知是:希釈化って、カルピスを水で薄めすぎて味がなくなるのと同じですね。つまりAIがみんなの作品を学習しすぎて、オリジナルの価値が薄くなってしまうということかもしれません。

助飛羅知是:希釈化って、カルピスを水で薄めすぎて味がなくなるのと同じですね。つまりAIがみんなの作品を学習しすぎて、オリジナルの価値が薄くなってしまうということかもしれません。

松永尚人:概念としては近いかもしれません。AIが生成するコンテンツのスピードと規模が、従来の市場構造を破綻させる可能性があるという懸念です。実際、アンソロピック社の訴訟では8月に和解が成立していますが、和解額は非公表となっています。

松永尚人:概念としては近いかもしれません。AIが生成するコンテンツのスピードと規模が、従来の市場構造を破綻させる可能性があるという懸念です。実際、アンソロピック社の訴訟では8月に和解が成立していますが、和解額は非公表となっています。

助飛羅知是:和解額が非公表ということは、相当な金額だったんでしょうね。もしかしてAI企業は内心「やばい、バレた」と思って慌てて示談に持ち込んだのかもしれません。これってMTGのトーナメントで不正がバレて失格になる前に自主的に棄権するのと似ているかもしれませんね。

助飛羅知是:和解額が非公表ということは、相当な金額だったんでしょうね。もしかしてAI企業は内心「やばい、バレた」と思って慌てて示談に持ち込んだのかもしれません。これってMTGのトーナメントで不正がバレて失格になる前に自主的に棄権するのと似ているかもしれませんね。

対談:日本の新聞社が一斉提訴の背景

松永尚人:日本では読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞が相次いで米パープレキシティ社を提訴しています。パープレキシティは生成AIを使った検索サービスを提供している企業で、新聞記事を無断で利用していると指摘されているんです。

松永尚人:日本では読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞が相次いで米パープレキシティ社を提訴しています。パープレキシティは生成AIを使った検索サービスを提供している企業で、新聞記事を無断で利用していると指摘されているんです。

助飛羅知是:パープレキシティって面白い名前ですね。「困惑」という意味だから、まさに今の状況を表しているかもしれません。でも新聞社が一斉に立ち上がるって、まるで戦隊ヒーローみたいですね。読売レッド、朝日ブルー、日経イエローが合体してメディア戦隊新聞ジャーになるんですかね。ギャハ!

助飛羅知是:パープレキシティって面白い名前ですね。「困惑」という意味だから、まさに今の状況を表しているかもしれません。でも新聞社が一斉に立ち上がるって、まるで戦隊ヒーローみたいですね。読売レッド、朝日ブルー、日経イエローが合体してメディア戦隊新聞ジャーになるんですかね。ギャハ!

松永尚人:…戦隊ものはさておき、これは非常に深刻な問題だと思います。新聞社にとって記事は重要な知的財産であり、それが無断で利用されることは事業基盤を脅かす問題です。特に日本では米国のフェアユース制度がないため、より厳格な判断がされる可能性があります。

松永尚人:…戦隊ものはさておき、これは非常に深刻な問題だと思います。新聞社にとって記事は重要な知的財産であり、それが無断で利用されることは事業基盤を脅かす問題です。特に日本では米国のフェアユース制度がないため、より厳格な判断がされる可能性があります。

助飛羅知是:つまり日本は著作権についてより厳しいルールがあるということですね。でも記事を読むAIって、新聞配達員のロボット版みたいなものじゃないんですか。

助飛羅知是:つまり日本は著作権についてより厳しいルールがあるということですね。でも記事を読むAIって、新聞配達員のロボット版みたいなものじゃないんですか。

松永尚人:新聞配達員とは全く違います。パープレキシティのようなサービスは、記事の内容を学習して要約や回答を生成するため、元の記事へのアクセスを減らしてしまう可能性があるんです。これは新聞社の収益モデルに直接的な影響を与える可能性があります。

松永尚人:新聞配達員とは全く違います。パープレキシティのようなサービスは、記事の内容を学習して要約や回答を生成するため、元の記事へのアクセスを減らしてしまう可能性があるんです。これは新聞社の収益モデルに直接的な影響を与える可能性があります。

助飛羅知是:なるほど、つまりAIが記事の内容をまとめて教えてくれるから、わざわざ新聞のサイトに行かなくても済んでしまうということですね。これって二郎でラーメンを食べる前に、外で誰かが味の説明をしてくれて満足してしまうのと似ているかもしれませんね。

助飛羅知是:なるほど、つまりAIが記事の内容をまとめて教えてくれるから、わざわざ新聞のサイトに行かなくても済んでしまうということですね。これって二郎でラーメンを食べる前に、外で誰かが味の説明をしてくれて満足してしまうのと似ているかもしれませんね。

松永尚人:…二郎の例えはよく分かりませんが、本質的には正しい理解だと思います。生成AIサービスがコンテンツの要約を提供することで、オリジナルのコンテンツへのトラフィックが減少し、広告収入などに影響を与える構造的な問題があります。

松永尚人:…二郎の例えはよく分かりませんが、本質的には正しい理解だと思います。生成AIサービスがコンテンツの要約を提供することで、オリジナルのコンテンツへのトラフィックが減少し、広告収入などに影響を与える構造的な問題があります。

助飛羅知是:そういえば、我々のSalesforceコンサル業務でも、お客様のデータを分析する時は細心の注意を払っていますよね。無断でデータを使用したり、競合他社に情報が漏れたりしないように。AIの著作権問題も同じような配慮が必要なのかもしれません。

助飛羅知是:そういえば、我々のSalesforceコンサル業務でも、お客様のデータを分析する時は細心の注意を払っていますよね。無断でデータを使用したり、競合他社に情報が漏れたりしないように。AIの著作権問題も同じような配慮が必要なのかもしれません。

松永尚人:それは良い指摘ですね。データの取り扱いにおける倫理的・法的な配慮は、AIの発展とともにますます重要になっています。企業がAIを導入する際も、こうした著作権や知的財産権の問題を事前に検討する必要があります。

松永尚人:それは良い指摘ですね。データの取り扱いにおける倫理的・法的な配慮は、AIの発展とともにますます重要になっています。企業がAIを導入する際も、こうした著作権や知的財産権の問題を事前に検討する必要があります。

助飛羅知是:つまり日本の新聞社は「AIよ、勝手に我々の記事を使うな!」と立ち上がったわけですね。これは正当な権利主張だと思います。でも裁判が長引くと、その間にもAIはどんどん学習を続けているんじゃないでしょうか。これってMTGで相手がコンボを決めている間に、こちらは対策カードを探しているような状況かもしれませんね。

助飛羅知是:つまり日本の新聞社は「AIよ、勝手に我々の記事を使うな!」と立ち上がったわけですね。これは正当な権利主張だと思います。でも裁判が長引くと、その間にもAIはどんどん学習を続けているんじゃないでしょうか。これってMTGで相手がコンボを決めている間に、こちらは対策カードを探しているような状況かもしれませんね。

対談:AI時代の著作権ルール作りが急務

松永尚人:記事によると、米国の連邦著作権局も生成AIに関する報告書で、大量の著作物を用いた商業的なAI学習について否定的な姿勢を示しているようです。今後、AI技術の発展と著作権保護のバランスをどう取るかが重要な課題になりそうですね。

松永尚人:記事によると、米国の連邦著作権局も生成AIに関する報告書で、大量の著作物を用いた商業的なAI学習について否定的な姿勢を示しているようです。今後、AI技術の発展と著作権保護のバランスをどう取るかが重要な課題になりそうですね。

助飛羅知是:つまり政府も「AIが調子に乗りすぎている」と思っているということですね。でもこれって、新しいテクノロジーが登場する時はいつもある問題かもしれません。昔、インターネットが普及した時も、音楽や映画の違法ダウンロードが問題になりましたよね。

助飛羅知是:つまり政府も「AIが調子に乗りすぎている」と思っているということですね。でもこれって、新しいテクノロジーが登場する時はいつもある問題かもしれません。昔、インターネットが普及した時も、音楽や映画の違法ダウンロードが問題になりましたよね。

松永尚人:その通りです。技術の進歩と既存の法制度のギャップは常に課題となります。ただし今回のAIの場合は、学習データの規模と生成速度が従来とは桁違いなので、より深刻な影響を与える可能性があります。企業としても、AI導入時には著作権リスクを十分に検討する必要があります。

松永尚人:その通りです。技術の進歩と既存の法制度のギャップは常に課題となります。ただし今回のAIの場合は、学習データの規模と生成速度が従来とは桁違いなので、より深刻な影響を与える可能性があります。企業としても、AI導入時には著作権リスクを十分に検討する必要があります。

助飛羅知是:規模と速度が違うということですね。これって二郎で一度に大盛りを10杯注文するのと、普通に1杯ずつ注文するのとでは、店への影響が全然違うということかもしれません。AIは人間が何年もかけて読むような量の文章を一瞬で処理してしまいますからね。

助飛羅知是:規模と速度が違うということですね。これって二郎で一度に大盛りを10杯注文するのと、普通に1杯ずつ注文するのとでは、店への影響が全然違うということかもしれません。AIは人間が何年もかけて読むような量の文章を一瞬で処理してしまいますからね。

松永尚人:…二郎の例えはともかく、スケールの違いは重要な論点です。記事で言及されている「希釈化論」も、まさにこの規模と速度の問題から生まれた概念だと思います。個別の類似性ではなく、市場全体への構造的な影響を問題視する視点です。

松永尚人:…二郎の例えはともかく、スケールの違いは重要な論点です。記事で言及されている「希釈化論」も、まさにこの規模と速度の問題から生まれた概念だと思います。個別の類似性ではなく、市場全体への構造的な影響を問題視する視点です。

助飛羅知是:そういえば、SalesforceでもAI機能がどんどん搭載されていますよね。Einsteinとか、すごく便利だけど、これも学習データの問題があるんでしょうか。お客様のデータを学習に使われたら大変ですよね。でもSalesforceなら大丈夫かもしれません。

助飛羅知是:そういえば、SalesforceでもAI機能がどんどん搭載されていますよね。Einsteinとか、すごく便利だけど、これも学習データの問題があるんでしょうか。お客様のデータを学習に使われたら大変ですよね。でもSalesforceなら大丈夫かもしれません。

松永尚人:Salesforceのような企業向けプラットフォームでは、顧客データの取り扱いについて厳格なプライバシー・セキュリティポリシーが設けられています。ただし、AI機能を使用する際は、データがどのように処理・学習されるかを理解しておくことが重要です。

松永尚人:Salesforceのような企業向けプラットフォームでは、顧客データの取り扱いについて厳格なプライバシー・セキュリティポリシーが設けられています。ただし、AI機能を使用する際は、データがどのように処理・学習されるかを理解しておくことが重要です。

助飛羅知是:なるほど、つまりAIは便利だけど、使い方を間違えると大変なことになるということですね。これって最新のMTGのカードと同じかもしれません。強力だけど、ルールを理解して使わないと失格になってしまう。企業もAI導入時にはルールを守ることが大切ですね。

助飛羅知是:なるほど、つまりAIは便利だけど、使い方を間違えると大変なことになるということですね。これって最新のMTGのカードと同じかもしれません。強力だけど、ルールを理解して使わないと失格になってしまう。企業もAI導入時にはルールを守ることが大切ですね。

松永尚人:その通りです。AI技術の恩恵を受けつつ、法的・倫理的な問題を回避するためには、専門的な知識と適切な導入プロセスが必要です。今回の訴訟ラッシュも、そうした慎重なアプローチの重要性を示している例だと思います。

松永尚人:その通りです。AI技術の恩恵を受けつつ、法的・倫理的な問題を回避するためには、専門的な知識と適切な導入プロセスが必要です。今回の訴訟ラッシュも、そうした慎重なアプローチの重要性を示している例だと思います。

助飛羅知是:そうですね。最後に一つ提案があるんですが、AIと著作権の問題を解決するために、AIに「著作権尊重モード」を搭載してはどうでしょう。学習する前に「この情報を使っても大丈夫ですか?」って聞くんです。ギャハ!これなら二郎で「麺増ししても大丈夫ですか?」って聞くのと同じで、礼儀正しいAIになりますよね。

助飛羅知是:そうですね。最後に一つ提案があるんですが、AIと著作権の問題を解決するために、AIに「著作権尊重モード」を搭載してはどうでしょう。学習する前に「この情報を使っても大丈夫ですか?」って聞くんです。ギャハ!これなら二郎で「麺増ししても大丈夫ですか?」って聞くのと同じで、礼儀正しいAIになりますよね。

松永尚人:え…それ、めちゃくちゃ非効率じゃないですか!インターネット上の全てのコンテンツに対して許可を求めるって、どれだけ時間がかかるか想像できます? でもまあ、適切な許可とライセンシングの仕組み作りは確かに重要で、それこそ我々のようなSalesforceコンサルが企業のAI導入をサポートする際に重視すべき点ですね。法的リスクを避けながら効率的にAIを活用したい企業の方は、ぜひこちらのお問い合わせフォームからご相談ください!

松永尚人:え…それ、めちゃくちゃ非効率じゃないですか!インターネット上の全てのコンテンツに対して許可を求めるって、どれだけ時間がかかるか想像できます? でもまあ、適切な許可とライセンシングの仕組み作りは確かに重要で、それこそ我々のようなSalesforceコンサルが企業のAI導入をサポートする際に重視すべき点ですね。法的リスクを避けながら効率的にAIを活用したい企業の方は、ぜひこちらのお問い合わせフォームからご相談ください!